Transferencias del software libre a la esfera cultural

Por Abelardo Gil-Fournier

Conocí Medialab un día de comienzos del verano de 2003. Me encontraba visitando una exposición en el Centro Cultural Conde Duque de Madrid. Al final de la sala, junto a un pasillo que conducía a lo que parecían las oficinas del centro, un folio de papel colgado en la pared delataba la presencia de una puerta apenas perceptible, recortada en el tabique blanco. Me acerqué a la hoja, pegada con celo a la puerta, y leí el nombre del espacio a la que esta conducía: Medialab Madrid. Unos días después, tras indagar en internet sobre ese espacio, volví de nuevo a la sala, a la misma puerta blanca. Esta segunda vez llamé, pregunté sobre las actividades que allí se organizaban y si había forma de participar en ellas. Iban a abrir pronto una convocatoria de becas de prácticas, me dijeron. Tomaron mi correo y, semanas después, tras rellenar los documentos de la solicitud, me llamaron para una entrevista. Así, en septiembre de 2003 comencé a trabajar en el área técnica de Medialab. Pasé allí cerca de dos años, muy intensos, en los que, entre otras cosas, se fraguaron relaciones muy importantes en mi vida. Quiero advertir con esto último que este texto no puede sustraerse de la vinculación personal que me sigue uniendo a este proyecto, el de un espacio llamado Medialab en una ciudad como Madrid.

El Medialab de aquella época (2003-2005) era distinto al de ahora. Se trataba por entonces de un programa de arte electrónico enfocado, a grandes rasgos, a la investigación y promoción de los usos y aproximaciones críticas de lo que en ese momento se llamaba nuevos medios en el ámbito de la creación artística. Con ese objetivo, su programación de actividades públicas estaba articulada en torno a un eje basado en la producción de exposiciones y proyectos vinculados a estas. Es decir que, a través de estas exposiciones y proyectos propios, se promovía, por un lado, una línea programática en la relación entre arte, ciencia, tecnología y sociedad, que era a su vez complementada, por el otro, con una oferta de talleres, encuentros y conferencias. Pese a que fue un modelo criticado por no conectar con las necesidades de su contexto más próximo, dio lugar sin duda a una gran variedad de momentos singulares: aparte de las exposiciones, pienso ahora más bien, por ejemplo, en el grupo de trabajo junto a la bióloga Lynn Margulis, en la acogida del primer taller público de Arduino o en los debates que tuvieron lugar en los llamados «Jueves de Medialab».

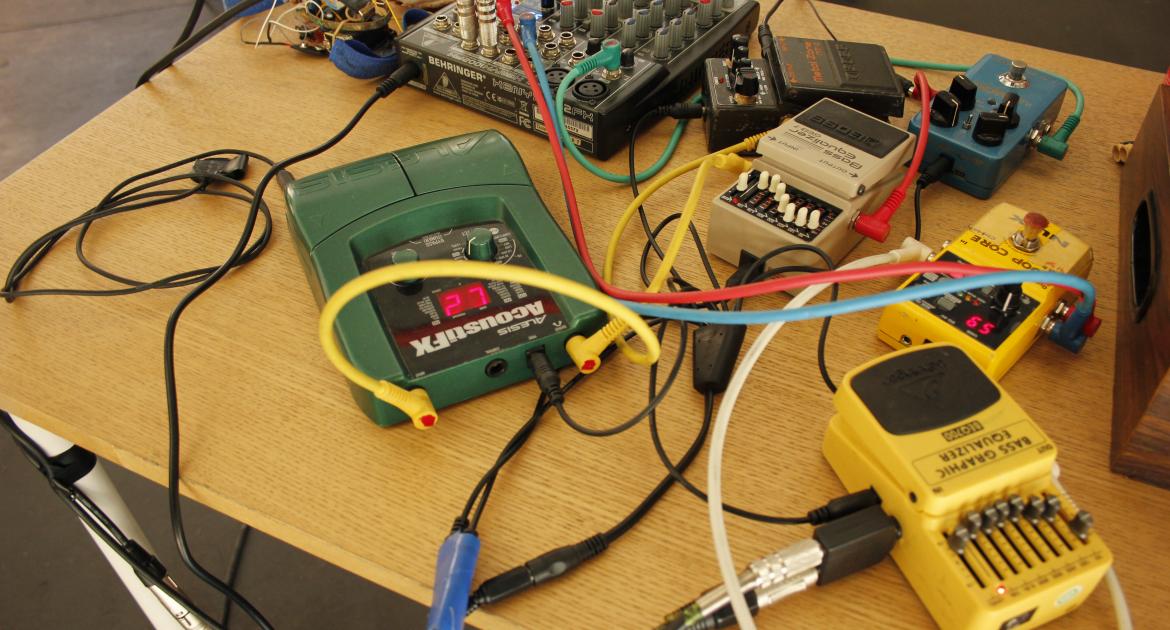

Durante ese tiempo, mi labor como parte del área técnica consistió, fundamentalmente, en apoyar las actividades públicas del programa: montaje y mantenimiento de las exposiciones, asistencia a artistas y soporte a los eventos que tenían lugar. Tuve además la oportunidad de participar en algunos de los proyectos producidos durante esos dos años. Mi implicación en las actividades en el interior del centro cultural fue entonces intensa. Sin embargo, el recuerdo que conservo de aquel tiempo es el de un debate paralelo y colectivo que tenía lugar más bien en el exterior de la institución. El tema recurrente de esta conversación, prolongada en el tiempo, era de hecho la idea misma de lo que significa un medialab. El día a día del trabajo del equipo estaba plagado de tensiones que la propia estructura del programa impedía mitigar. Tensiones como, por ejemplo, el desequilibrio en la distribución de conocimientos y saberes técnicos y su repercusión en las dinámicas de poder, debate y decisión; o la contradicción entre prácticas artísticas de códigos cerrados y la cultura del software libre reivindicada desde la institución; o la relación con los públicos de las exposiciones, que eran críticos a menudo con la opacidad de unas obras realizadas con procedimientos tecnológicos difíciles de descifrar. Tensiones, en definitiva, en torno a la cuestión del acceso a las prácticas tecnológicas, sus diferentes culturas y modelos de cristalización, que no admitían la reducción a una sola forma de mediación crítica, como podía ser la del apropiacionismo por parte de un sector creativo y experimental.

Con el fin de poder dedicarme a otros proyectos, dejé de formar parte del equipo en 2005. Pasado un tiempo, los acontecimientos se precipitaron en la institución, siendo los principales cambios el de la sede y la dirección. Y, con los cambios, esas tensiones de fondo que caracterizaban la época anterior fueron situadas –a mi modo de ver– en el primer plano de la programación, como problemáticas abordadas explícitamente a través de una experimentación autoconsciente con distintos métodos y formatos de participación colectiva. Esto es que –también desde mi punto de vista– en Medialab el foco de atención cambió: el principal objeto de interés ya no eran los temas tratados, los proyectos o las tecnologías específicas, sino los modos en los que estos podían ensamblarse y abrirse a formas de escrutinio y participación más inclusivas.

Desde entonces, y como parte de lo que se conoce como la comunidad de Medialab, he participado en el crecimiento y evolución de ese espacio de interrogación y autoexploración colectiva a lo largo de estos años de forma intermitente, sea como asistente, colaborador, ponente o mentor. Medialab Prado sigue siendo para mí un lugar de referencia en el que conocer y experimentar planteamientos críticos sobre la relación entre tecnología y colectividad, esto es, entre empoderamiento y ecosistema. Pero, además de entenderlo como un espacio de encuentro ahí afuera, no puedo evitar dejar de percibir Medialab como un proceso de interiorización de ciertos interrogantes y modos de hacer. No en vano, una de las experiencias más características que este propicia es la de la riqueza de los procesos de diseño y elaboración colectiva de proyectos en los que personas que no se conocen son capaces de llegar a prototipos funcionales a partir de la agregación de saberes, perfiles y condiciones de partida diferentes. En esos momentos, Medialab funciona como escuela de otros modos de hacer en los que nociones como creación, desarrollo y autoría se desvinculan del sujeto individual e, incluso, de lo humano. En mi caso, este proceso de interiorización ha sido fundamental a la hora de entender mi práctica y mi trabajo.

La pregunta ahora es ¿qué más pedirle a Medialab? Una de las analogías recurrentes en las conversaciones que acompañaban al primer Medialab que conocí era la de extender los procesos del software libre a la cultura, esto es, más allá del ámbito de la programación. En cierto sentido, conceptos operativos en Medialab Prado como el procomún, el prototipo o las herramientas de colaboración pueden entenderse desde esa transferencia. Es interesante poner esto de relieve en un momento en el que la sombra del poder de las grandes corporaciones digitales y financieras parece pesar más que nunca sobre las posibilidades emancipadoras de las plataformas digitales y el open source. El auge del machine learning, la reciente compra de Github –la principal plataforma de desarrollo colaborativo– por parte de Microsoft o la uberización de la economía apuntan en esta dirección. Significativamente, estas lógicas líquidas de colaboración que ahora podrían estar desactivándose conforman, desde mi punto de vista, una zona de confort en Medialab Prado, un espacio de prácticas e intercambios aparentemente neutro desde el que la institución se ha adaptado a las limitaciones y ha sobrevivido como proyecto. Pero quizá la escala de plataforma y repositorio de intercambios esté dejando de ser operativa a la hora de hacer frente a las formas contemporáneas de poder y su explotación ubicua de lo vivo y lo animado. ¿Hay Medialab más allá de esa zona de confort?

Abelardo Gil-Fournier investiga desde la práctica artística en torno a la relación entre naturaleza y tecnología. Trabaja en la Escuela de Cine y Televisión FAMU de Praga y la Universidad Europea de Madrid.

Puedes descargar más abajo el texto íntegro con notas al pie y la publicación de la que forma parte: Laboratorios ciudadanos. Una aproximación a Medialab Prado.

Medialab-Matadero Madrid

Medialab-Matadero Madrid